在互联网时代,企业声誉如同无形资产,却常因网络侵权信息遭受损害。恶意谣言、不实差评、侵权盗用......这些“数字暗箭”不仅扰乱经营秩序,更可能重创品牌形象。在2025年吉林省网络举报辟谣宣传周期间,这份 “涉企网络侵权信息”举报指南 ,手把手教你如何高效维权,捍卫企业合法权益!

一、涉企网络侵权重点整治五类问题

(一)抹黑诋毁企业和企业家形象声誉;

(二)炮制传播虚假不实信息;

(三)敲诈勒索谋取非法利益;

(四)干扰企业正常生产经营秩序;

(五)恶意炒作涉企公开信息。

二、保护企业合法权益重点治理十类网络乱象

(一)假冒仿冒他人企业名称、注册商标、品牌等开设网站、注册账号、上架APP和小程序等;

(二)采用“贴标签”“带节奏”“放大镜”等方式恶意散布涉国有企业、民营企业不实论调,渲染丑化、煽动抵触国有经济、民营企业和民营企业家;

(三)泄露企业商秘密,虚构企业家私生活话题,炒作企业家个人隐私,泄露企业家生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹、家庭住址、身份证号和电话号码等个人信息;

(四)假借企业、企业家名义从事违法违规活动,违规使用企业家姓名肖像等;

(五)采用“标题党”歪曲新闻原意、断章取义企业家过往言论和片面解读企业财务报表等方式,传播虚假信息或者误导性信息,损害企业的商业信誉、商品声誉,扰乱市场竞争秩序,干扰企业正常经营;

(六)提供涉企业、企业家虚假不实信息的联想词、相关搜索和热门推荐;

(七)打着“网络兼职”“招聘写手”“市场营销”“负面舆论公关”“有偿删帖”等名义招募网络黑公关、从事黑灰产;

(八)恶意集纳企业负面信息、谋取非法利益,以及发布企业和企业家负面报道、评论后,以删帖、消除影响为名索要财物、要求投放广告和开展商业合作等;

(九)蹭炒涉企热点事件进行恶意营销,以及跨平台多账号密集发帖恶意攻击企业、企业家;

(十)利用自身信息发布便利,以及技术、 流量、影响力优势,编造、传播虚假信息和误导性信息,抹黑攻击竞争对手。

三、举报受理要件

(一)提交能够充分陈述举报事项、阐明举报理由的文字举报;

(二)提交企业营业执照、组织机构代码证或企业家身份证明等权利主体资格证明材料;如委托举报的,需提供举报代理人身份证明和授权委托书;

(三)提交举报人姓名、联系方式;

(四)提交请求采取必要措施的具体网络地址或者足以准确定位侵权内容的相关信息;

(五)提交能够证明举报内容侵权的初步证据材料;

(六)提交申明举报真实性、合法性的文字保证。

四、六大类涉企网络侵权信息举报详解

(一)仿冒性信息

1.在名称、头像、简介等网络账号名称信息中,违规使用与企业相同或相似的名称标识或企业家姓名肖像的;

2.假借企业或企业家名义发布信息的;

3.非法镜像企业官方网站、APP或冒用盗用企业官方网站、APP备案注册信息或其他显著要素征的;

4.其他引发公众混淆企业主体身份的信息。

证据材料

除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不再要求其他证据材料。存在依据身份证明难以识别的特殊情形,企业可提供的证据材料包括但不限于:

1.官方网站备案查询证明;

2.官方账号持有证明;

3.有关部门颁发的权属证书;

4.企业对外公告声明。

(二)误导性信息

1.通过增删信息、改变顺序、调整结构等方式,曲解新闻原意的;

2.有关部门、新闻媒体等纠正或撤销的过期信息;

3.删减旧闻旧事发生时间、地点和处理结果,重新发布的;

4.使用与内容严重不符的夸张标题的;

5.强调不利事实,回避有利事实,以偏概全的;

6.断章取义企业家或企业代表过往言论的;

7.片面解读企业各类对外公告的;

8.其他引发公众误解误读的信息。

证据材料(包括但不限于)

1.源发新闻稿件:

2.具有新间采编资质的源发媒体的撤稿函;

3.有关部门依职权制作的文书或出具的证明;

4.有关部门公开实施的职权行为信息;

5.有关部门网上信息公示查询结果;

6.企业历史档案记录;

7.企业对外公告全文。

(三)谣言性信息

1.虚构企业家隐私生活的;

2.编造企业违法犯罪或违规生产经营的;

3.杜撰企业家或企业员工违法犯罪或道田德失范的;

4.夸大企业或企业家生产经营困难的;

5.歪曲企业或企业家正常生产经营和投资活动的;

6.证毁企业产品服务质量的;

7.抹黑企业科技创新能力的;

8.其他与企业客观实际情况不符的信息。

证据材料(包括但不限于)

1.权威辟谣信息;

2.有关部门依职权制作的文书或出具的证明;

3.有关部门公开实施的职权行为信息;

4.有关部门网上信息公示查询结果;

5.有关部门版发的专业资质证明;

6.具有特定资质的第三方机构出具的证明;

7.国家标准、行业标准、团体标准;

8.当事双方订立的合同协议。

(四)侮辱性信息

1.攻击谩骂企业或企业家的;

2.涂抹恶搞企业家肖像照片的;

3.与色情低俗话题恶意关联的;

4.其他违反公序良俗丑化企业或企业家的信息。

证据材料

除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不再要求其他证据材料。

(五)泄密性信息

1.违规披露企业家身份证、护照、社保卡、户籍档案等个人身份信息的;

2.违规披露企业家家庭住址、电话号码,电子邮箱等个人联系信息的;

3.其他法律法规禁止披露的隐私信息。

证据材料

除企业或企业家和举报代理人身份证明外,原则上不再要求其他证据材料。

(六)恶意干扰企业正常生产经营的信息

1.以舆论监督名义进行敲诈勒索的;

2.恶意集纳企业负面信息的;

3.以谋取非法利益为目的,发布企业负面报道评论的;

4.蹭炒涉企热点事件进行恶意营销的;

5.操纵跨平台账号、关联账号或矩阵账号密集发粘恶意攻击企业或企业家的;

6.利用自身信息发布便利,以及技术、流量、影响力优势,攻击抹黑竞争对手的;

7.提供涉企业、企业家虚假不实信息推荐词的。

证据材料(包括但不限于)

1.有关部门依职权制作的文书或出具的证明;

2.有关部门公开实施的职权行为信息;

3.企业自行收集的其他证明证据。

五、如何举报

01

向中央网信办举报

登录中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心官网:https://www.12377.cn/,点击进入“涉企侵权举报专区”进行举报。

02

向各地网信部门举报。

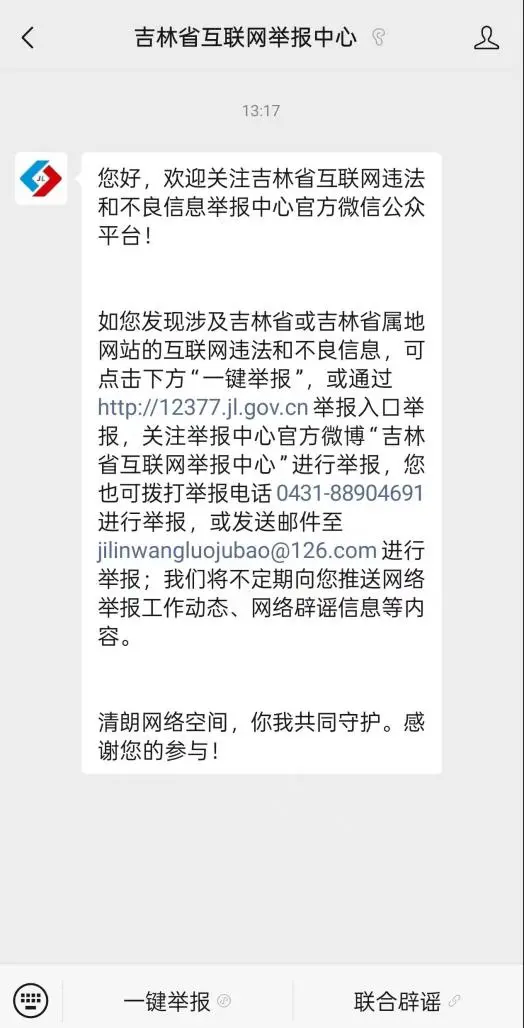

示例:

吉林属地互联网平台的信息,可通过以下方式举报:

①登录吉林省互联网违法和不良信息举报平台(http://12377.jl.gov.cn/),通过首页“举报入口”点击“涉企有害信息举报专区”进行举报。

②搜索关注微信公众号“吉林省互联网举报中心”,点击“一键举报”;

③搜索关注官方微博“吉林省互联网举报中心”,点击“私信”,再点击“一键举报”,即可进入举报页面;

④拨打0431-88904691举报热线举报。

⑤发送邮件至jilinwangluojubao@126.com进行举报。

六、举报注意事项

1.举报主体应对举报事项的客观性、真实性负责,不得捏造事实、伪造身份及证明证据。

2.不得在举报内容中发表违反中华人民共和国宪法和法律的言论,举报主体承担一切因违法留言行为而引起的法律责任。

3.举报主体提交的身份信息、证明证据等举报材料将同步转交负责审核研处的相关地方网信部门、相关网站依法使用处理。

来源:吉林省互联网举报中心